新しい学年が始まって、もうすぐ1カ月。

学校や塾、友だちとの新しい毎日には、もう慣れてきたころでしょうか。

今週からは楽しいゴールデンウィーク。

しっかりリフレッシュして、そのあとは――いよいよ今年度最初の「ティエラEXオープン模試」がやってきます!

年3回の模試の1回目。

最高のスタートを切るために、今から少しずつ準備を始めていきましょう。

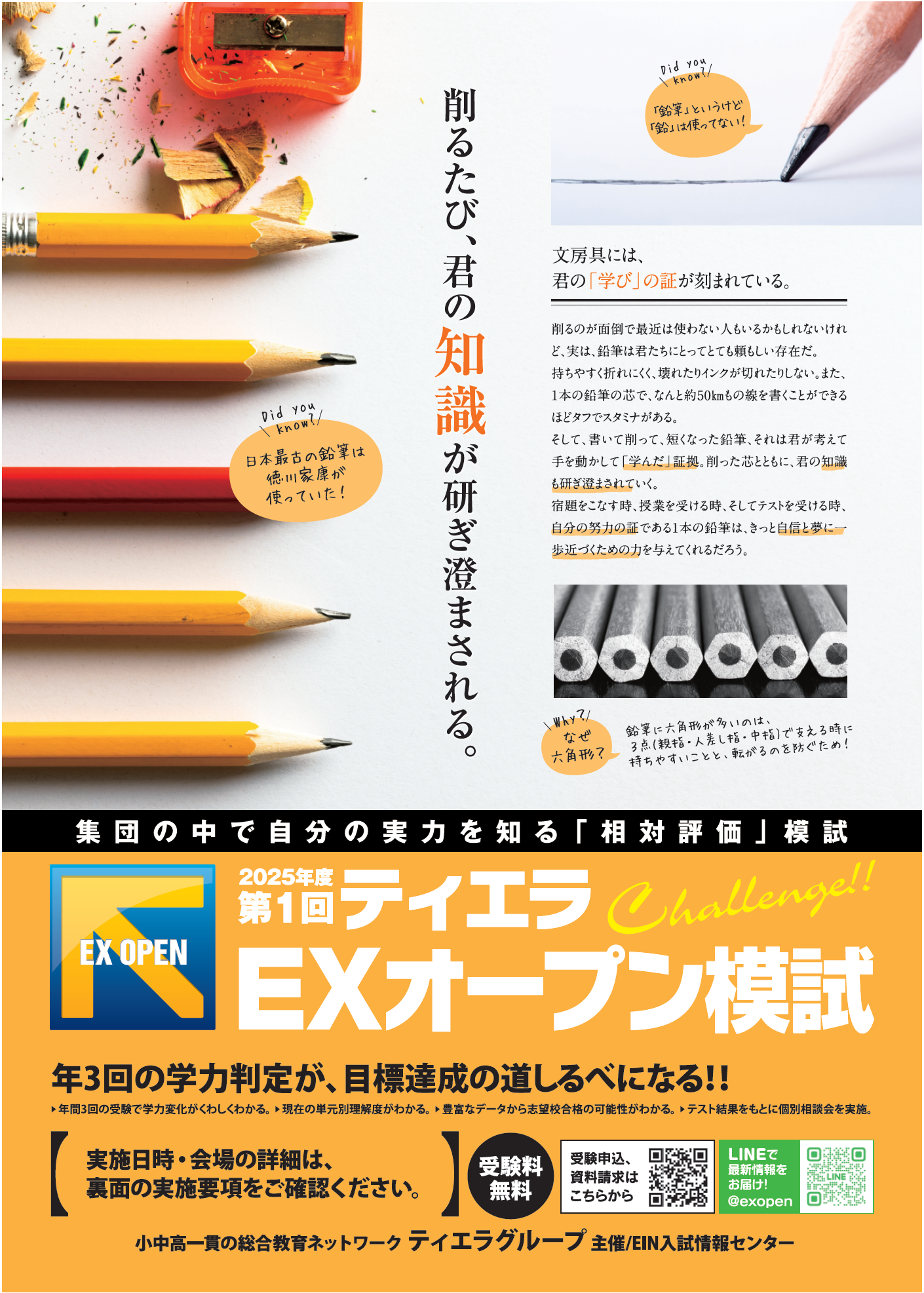

「ティエラEXオープン模試」では、毎回、開催を告知するポスターを作っています。

昨年は、北斎、ダ・ヴィンチ、ゴッホなどをテーマにした「画家シリーズ」でした。

今年のテーマは、みなさんが日々の勉強で使っている「文房具シリーズ」で、第1回では「鉛筆」を取り上げました。

みなさんは鉛筆派ですか?

シャーペン派ですか?

今ではシャーペンが主流になっていますが、先生が子どものころは、小学校では全員が鉛筆。

シャーペンは禁止で、学校にシャーペンを持ってきていた友だちが先生にすごく怒られていたのを記憶しています。

そんな鉛筆ですが、実はとても大きな力があるんです。

例えば、小学生のころに鉛筆がよく使われているのは、芯が太くて紙にしっかり力を伝えられるから。

書くことで、自然と手や指の力、そして正しい筆圧が身についていきます。

「ていねいに書く力」「書くことで学ぶ力」を育ててくれる、それが鉛筆なんですね。

さらに、芯の幅が広いので字がくっきり見える。

あと、これは先生もよく実感することなのですが、鉛筆を削る時間が、ちょっとした気持ちの切り替えになる――

これも、勉強をする上でとても大事なことですよね。

「削るたび、君の知識が研ぎ澄まされる。」

今回のポスターに書かれている言葉です。

鉛筆は、使えば使うほど短くなっていきます。

その短さが、自分がどれだけ頑張ったかの証になり、それを実際に感じながら勉強できる。

そんな勉強道具って、ちょっとすごいと思いませんか?

いつもはシャーペンを使っている人も、「ここぞ!」という時には、鉛筆に持ちかえてみるのもよいかもしれませんね。

第2回・第3回のポスターでは、どんな文房具が登場するのか。そちらもぜひ楽しみにしていてください!